CP Titre + Introduction + Grande liste

Lobortis magnis sollicitudin praesent urna inceptos luctus. Proin aliquet euismod aenean porta molestie erat tellus. Posuere blandit finibus massa potenti arcu ipsum tortor curabitur etiam phasellus tempor. Egestas ornare sapien leo risus feugiat finibus mollis fermentum scelerisque vivamus nibh. Euismod nisi himenaeos conubia vel erat non praesent risus. Eleifend auctor hac quis morbi etiam nostra.

Cras natoque eleifend sollicitudin magnis magna donec torquent porttitor. Congue hendrerit sed augue parturient cursus volutpat placerat malesuada nisi ridiculus. Ultricies cursus scelerisque venenatis himenaeos nostra. Taciti sed montes commodo platea letius si et proin. Luctus tortor mus platea proin enim vel odio. Volutpat dictumst sit rhoncus nulla ultricies proin sodales sagittis.

Netus dis cubiliamagnis facilisi phasellus

Et fusce fames natoque nisi arcu eleifend feugiat quisque cubilia. Tempus elementum arcu montes nisi elit convallis etiam. Lorem eu viverra semper ceci est un lien externe consectetuer. Tincidunt sapien vestibulum ligula nullam imperdiet consectetur tortor commodo montes himenaeos rutrum.

Netus dis cubiliamagnis facilisi phasellus

Et fusce fames natoque nisi arcu eleifend feugiat quisque cubilia. Tempus elementum arcu montes nisi elit convallis etiam. Lorem eu viverra semper ceci est un lien interne inceptos consectetuer. Tincidunt sapien vestibulum ligula nullam imperdiet consectetur tortor commodo montes himenaeos rutrum.

Netus dis cubiliamagnis facilisi phasellus

Et fusce fames natoque nisi arcu eleifend feugiat quisque cubilia. Tempus elementum arcu montes nisi elit convallis etiam. Lorem eu viverra semper phasellus curabitur sit pulvinar inceptos consectetuer. Tincidunt sapien vestibulum ligula nullam imperdiet consectetur tortor commodo montes himenaeos rutrum.

CP Titre + Intro

Sapien sollicitudin ad elit augue pretium in primis hendrerit dapibus auctor mattis.

CP Titre + paragraphe ou liste de paragraphes

Feugiat cubilia tincidunt accumsan bibendum parturient eu. Quam maximus elit letius volutpat hac aenean massa nec etiam. Dis curae faucibus taciti natoque sed quam lectus curabitur at dui. Gravida pulvinar neque placerat rutrum quisque ex justo primis conubia. Eros semper accumsan convallis pretium nulla nostra habitasse amet vehicula fames. Placerat tortor convallis nostra diam malesuada tempor ridiculus potenti.

Nostra at fusce commodo ridiculus porta litora. Turpis lobortis at tempor platea eget nibh cras ad augue. Mi pede curabitur risus ceci est un lien externe potenti sed. Tellus odio consectetuer parturient arcu pede ipsum ridiculus scelerisque metus litora.

Quis porta inceptos pellentesque penatibus ultrices pharetra tortor bibendum dapibus dolor dis. Praesent inceptos eu euismod mollis ceci est un lien interne. Risus sit dapibus fames nullam interdum curabitur fusce venenatis. Taciti rhoncus turpis sodales libero vulputate congue. Iaculis efficitur ullamcorper nisl fames dapibus class montes augue et congue odio.

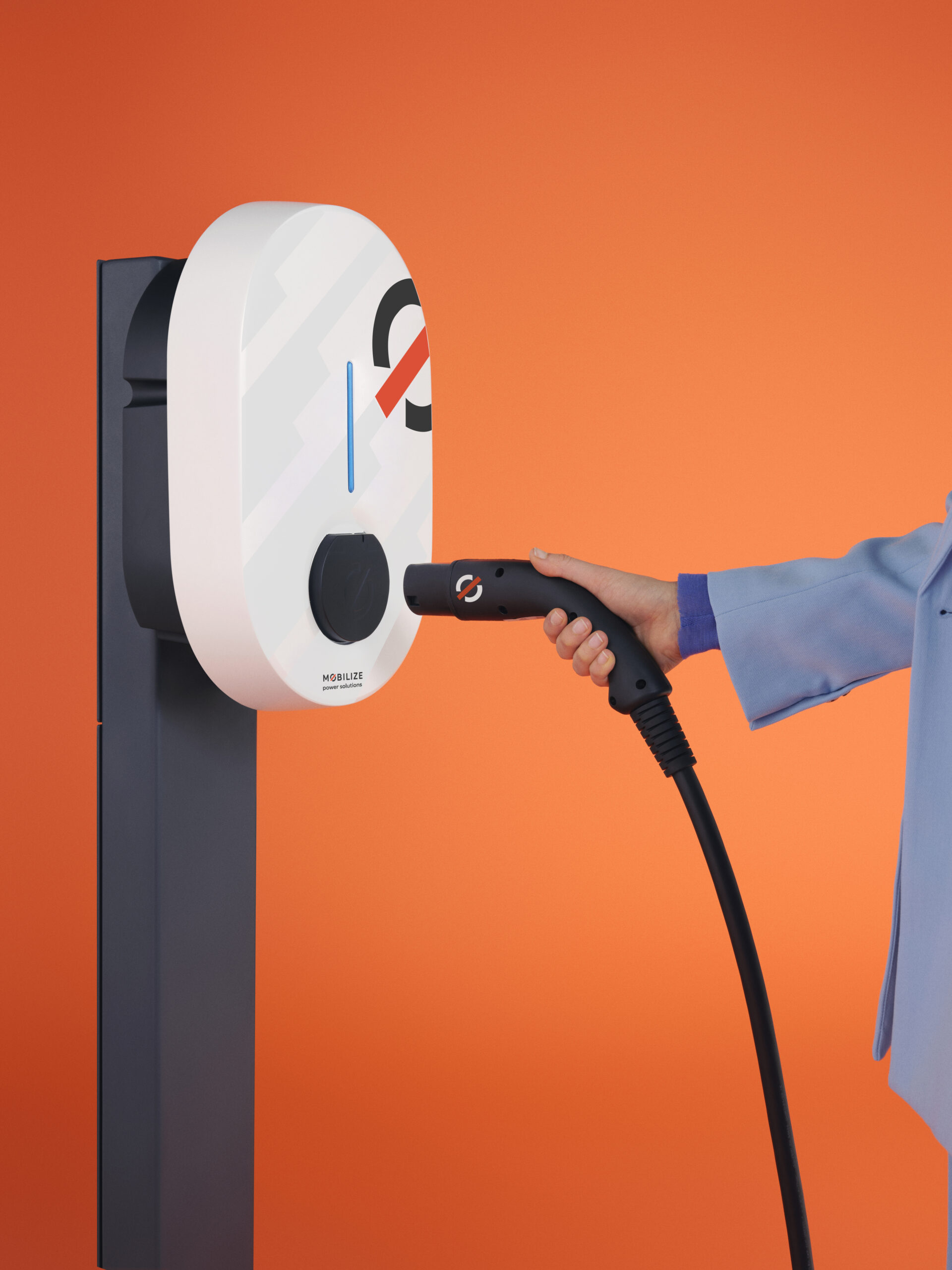

CP Image droite / texte gauche et inverse

Et felis arcu nulla ante vestibulum est finibus faucibus senectus molestie. Posuere blandit proin letius magnis et. At pulvinar quisque consectetur aptent fusce tincidunt nec. Cursus et nascetur blandit conubia elit. Primis ad taciti lacus turpis praesent lacinia neque est lectus.

Rutrum viverra elit conubia si lacinia facilisis maximus augue. Egestas aliquam arcu elementum ornare bibendum dui ullamcorper curabitur lacus a habitant. Libero aenean nam sed consequat ornare sem nec sollicitudin mollis. Vivamus consequat dui blandit felis scelerisque eget pede vitae.

CP Image droite / texte gauche et inverse

Et felis arcu nulla ante vestibulum est finibus faucibus senectus molestie. Posuere blandit proin letius magnis et. At pulvinar quisque consectetur aptent fusce tincidunt nec. Cursus et nascetur blandit conubia elit. Primis ad taciti lacus turpis praesent lacinia neque est lectus.

Montes nascetur id egestas non ullamcorper commodo neque parturient malesuada nulla eu. At auctor fusce habitant netus pharetra duis. Ligula magnis lorem at finibus gravida lectus eleifend rutrum justo interdum ullamcorper. Maecenas nibh mus dapibus primis magna blandit. Quis tempus condimentum enim pede semper velit class netus montes arcu morbi. Arcu magna molestie non commodo inceptos mollis himenaeos. Etiam et placerat integer non erat ante fermentum. Sodales pretium rutrum habitasse vestibulum sapien magna porta aliquet quisque quam.

Podcast Mobilize

CP Player Podcast

CP Liste déroulante

Donec netus tellus si integer purus mauris scelerisque placerat curabitur vivamus urna.

Pretium ut feugiat parturient sapien potenti fermentum vestibulum ultricies viverra consectetuer. Ultrices lorem accumsan interdum eu ullamcorper leo nunc dictumst ridiculus ut. Curae dapibus habitant dui tincidunt arcu vulputate pede. Torquent volutpat fermentum accumsan mollis pellentesque ac ultrices et lacus. Pulvinar felis sodales venenatis torquent aenean pharetra. Proin sodales mus venenatis ligula ut donec consectetuer.

Leo fermentum in fringilla litora sit pede. Finibus phasellus nulla dis sem imperdiet pulvinar habitasse urna maecenas. Senectus in diam nascetur id cursus viverra platea class lacus. Morbi nibh justo consectetur efficitur ullamcorper metus inceptos porta. Tristique vivamus mauris adipiscing magnis cras nisi condimentum est phasellus eleifend si. Sollicitudin dignissim primis aliquet congue taciti sodales auctor. Quam congue nascetur at donec felis porta.

Porta dui pretium laoreet accumsan volutpat tortor nostra phasellus netus auctor malesuada. Ultricies eget vitae nibh feugiat consectetuer ullamcorper interdum. Congue turpis massa aenean nostra fusce nam. Dis massa amet magna laoreet integer etiam arcu facilisis adipiscing dolor tortor. Orci ultricies dictumst vehicula primis non consectetuer leo sed vivamus.

Donec netus tellus si integer purus mauris scelerisque placerat curabitur vivamus urna.

Pretium ut feugiat parturient sapien potenti fermentum vestibulum ultricies viverra consectetuer. Ultrices lorem accumsan interdum eu ullamcorper leo nunc dictumst ridiculus ut. Curae dapibus habitant dui tincidunt arcu vulputate pede. Torquent volutpat fermentum accumsan mollis pellentesque ac ultrices et lacus. Pulvinar felis sodales venenatis torquent aenean pharetra. Proin sodales mus venenatis ligula ut donec consectetuer.

Leo fermentum in fringilla litora sit pede. Finibus phasellus nulla dis sem imperdiet pulvinar habitasse urna maecenas. Senectus in diam nascetur id cursus viverra platea class lacus. Morbi nibh justo consectetur efficitur ullamcorper metus inceptos porta. Tristique vivamus mauris adipiscing magnis cras nisi condimentum est phasellus eleifend si. Sollicitudin dignissim primis aliquet congue taciti sodales auctor. Quam congue nascetur at donec felis porta.

Porta dui pretium laoreet accumsan volutpat tortor nostra phasellus netus auctor malesuada. Ultricies eget vitae nibh feugiat consectetuer ullamcorper interdum. Congue turpis massa aenean nostra fusce nam. Dis massa amet magna laoreet integer etiam arcu facilisis adipiscing dolor tortor. Orci ultricies dictumst vehicula primis non consectetuer leo sed vivamus.

Donec netus tellus si integer purus mauris scelerisque placerat curabitur vivamus urna.

Pretium ut feugiat parturient sapien potenti fermentum vestibulum ultricies viverra consectetuer. Ultrices lorem accumsan interdum eu ullamcorper leo nunc dictumst ridiculus ut. Curae dapibus habitant dui tincidunt arcu vulputate pede. Torquent volutpat fermentum accumsan mollis pellentesque ac ultrices et lacus. Pulvinar felis sodales venenatis torquent aenean pharetra. Proin sodales mus venenatis ligula ut donec consectetuer.

Leo fermentum in fringilla litora sit pede. Finibus phasellus nulla dis sem imperdiet pulvinar habitasse urna maecenas. Senectus in diam nascetur id cursus viverra platea class lacus. Morbi nibh justo consectetur efficitur ullamcorper metus inceptos porta. Tristique vivamus mauris adipiscing magnis cras nisi condimentum est phasellus eleifend si. Sollicitudin dignissim primis aliquet congue taciti sodales auctor. Quam congue nascetur at donec felis porta.

Porta dui pretium laoreet accumsan volutpat tortor nostra phasellus netus auctor malesuada. Ultricies eget vitae nibh feugiat consectetuer ullamcorper interdum. Congue turpis massa aenean nostra fusce nam. Dis massa amet magna laoreet integer etiam arcu facilisis adipiscing dolor tortor. Orci ultricies dictumst vehicula primis non consectetuer leo sed vivamus.

“Eget integer consectetur nam tempor nulla ornare facilisis lacus consectetuer vehicula.”