★ ☆ ☆

un borne de recharge de véhicules électriques adaptée à chaque usage

Mobilize PowerBox est une solution de recharge qui s’adapte à toutes les installations électriques, monophasées ou triphasées. Elle peut être installée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, sur un mur ou sur un pied.

Sûre, l’utilisation de la Mobilize PowerBox s’intègre dans l’écosystème électrique du lieu où elle est implantée. Sa gestion dynamique de l’énergie module la puissance de charge en s’adaptant à la puissance disponible, évitant ainsi de faire disjoncter l’installation.

La borne Mobilize PowerBox fonctionne en courant alternatif (AC). Selon l’installation électrique et la capacité de charge du véhicule, elle délivre une puissance de charge allant jusqu’à 22 kW. Mobilize PowerBox est compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables équipés d’une prise de type 2.

Pour répondre aux différents besoins, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, Mobilize PowerBox se décline en quatre versions :

- La version UNO est une solution de recharge à domicile simple et sécurisée.

- La version UNO PLUS concerne les infrastructures installées en entreprises ou copropriétés. Elle intègre un lecteur de carte RFID pour s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés aient accès à la charge. Le gestionnaire dispose ainsi d’une meilleure traçabilité de l’exploitation de la borne.

- La version UNO PRO est une borne accessible au grand public ou installée chez les collaborateurs d’une entreprise. En plus d’un lecteur RFID, cette version dispose d’un compteur MID (Measurement Instruments Directive) qui permet la refacturation de l’électricité auprès des usagers du service et qui simplifie le remboursement des frais professionnels des collaborateurs en certifiant l’électricité consommée lors de la recharge à domicile.

- La version VERSO est la borne Mobilize PowerBox bidirectionnelle. Elle recharge le véhicule bien sûr, mais elle peut, aussi, renvoyer de l’électricité au réseau domestique et au réseau public. Un rêve qui deviendra très bientôt réalité, avec la Renault 5 E-Tech electric. Nativement équipée d’un chargeur bidirectionnel, la citadine iconique est le premier véhicule d’une longue série à bénéficier de la réversibilité de la charge – une fois associée à la borne Mobilize PowerBox Verso et au contrat d’électricité Mobilize –.

Toutes les versions Mobilize PowerBox se verrouillent et se déverrouillent à distance, peuvent se mettre à jour automatiquement et être diagnostiquées à distance si besoin (FOTA, firmware over the air) via connexion WiFi ou Ethernet. Les versions UNO PRO et VERSO bénéficient d’une connexion 4G.

★ ★ ☆

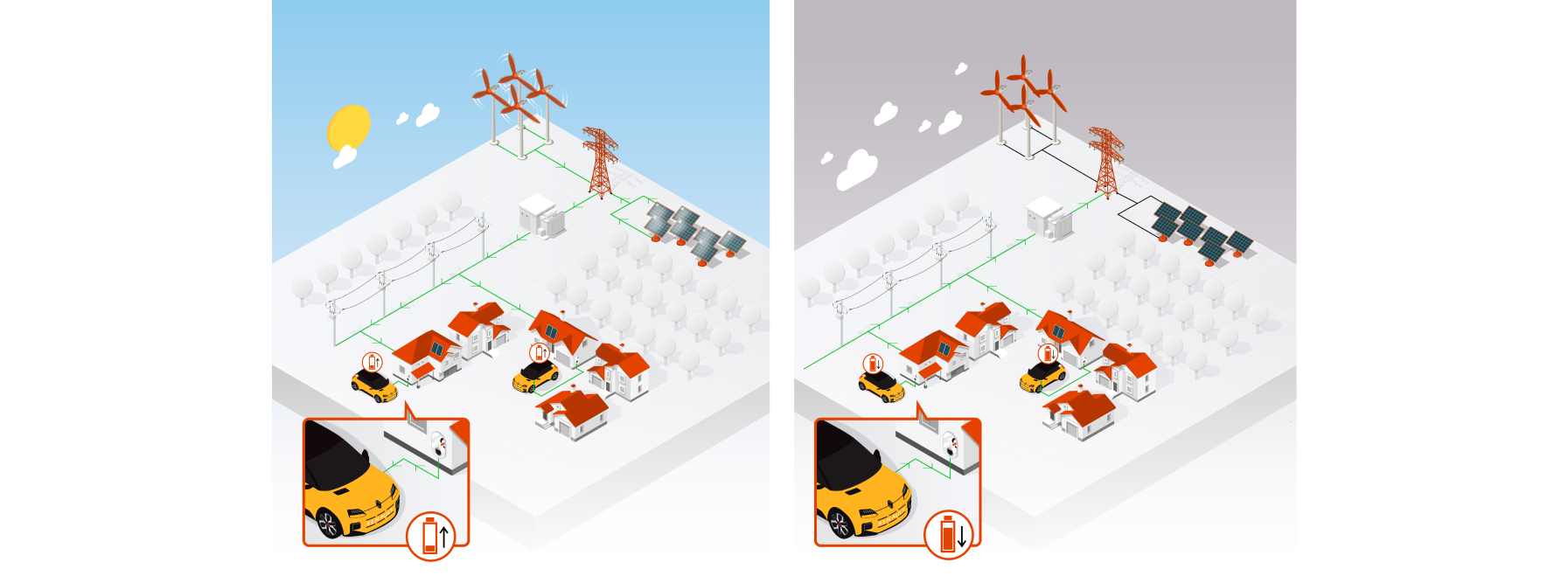

recharge intelligente bidirectionnelle : une réalité grâce à Mobilize PowerBox Verso

À la pointe des dernières technologies de gestion de l’énergie et de la data, la Mobilize PowerBox Verso communique directement avec la voiture, mais aussi avec le réseau domestique et avec le réseau public d’électricité.

L’usager ne se soucie absolument de rien. L’intelligence et la connectivité du système permettent au service de prendre la main sur les actions de charge ou de décharge de son véhicule.

D’une part la charge de la voiture a lieu aux moments où l’électricité est la moins carbonée et la moins chère, c’est-à-dire aux moments où elle est le plus disponible sur le réseau par rapport à la demande globale. C’est notamment le cas quand le soleil brille sur les panneaux photovoltaïques et que le vent souffle dans les éoliennes. En plus de contribuer à réduire la part des énergies fossiles dans le mix électrique, cela engendre une baisse de la facture énergétique de l’usager, jusqu’à 50% pour une charge à domicile.

D’autre part la décharge de la voiture a lieu aux moments où la fourniture d’électricité est insuffisante par rapport à la demande. L’électricité bas-carbone emmagasinée dans le véhicule grâce aux phases intelligentes de charge, peut alors bénéficier au réseau électrique domestique de l’usager ou au réseau public d’électricité. En palliant l’intermittence des énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien, le système bidirectionnel encourage le réseau à les solliciter au maximum, pour produire une électricité décarbonée.

Vue par Mobilize, la recharge intelligente bidirectionnelle, ou V2G (vehicle to grid) ne doit pas concerner quelques happy few. Elle est vouée, au contraire, à être accessible, afin de maximiser son impact sur le mix énergétique des territoires. Mobilize PowerBox fonctionne en courant continu (AC), ce qui en réduit considérablement le coût d’acquisition par rapport aux bornes fonctionnant en courant alternatif (DC). Si l’on y ajoute sa capacité à générer des économies significatives pour son utilisateur, Mobilize PowerBox contribue activement à l’adoption de la recharge électrique bidirectionnelle par le plus grand nombre.

★ ★ ★

combiner les expertises au service de la mobilité électrique décarbonée

La Mobilize PowerBox est le fruit de la force de frappe et de l’expertise technologique d’un véritable écosystème : la Software République, et plus précisément 4 de ces membres – Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales –, ainsi que leur partenaire IoTecha Corp.

La borne Mobilize PowerBox est ainsi au cœur de l’innovation en matière de mobilité intelligente, sécurisée et durable. Deux exemples parmi d’autres ? Elle a été conçue pour garantir à l’usager un niveau maximal de cybersécurité, notamment grâce au savoir-faire de Thalès. Et ses prestations sont toujours à la pointe de la technologie, par le biais d’un système de mise à jour à distance.

Pour la fabriquer, il fallait aussi un spécialiste. Le lancement industriel de la borne de recharge Mobilize PowerBox a eu lieu en février 2024, sur la nouvelle ligne de production de l’usine électronique « Symbiose » de Lacroix, située en France dans le Maine-et-Loire. Lacroix, acteur international de la production électronique de systèmes embarqués et d’objets connectés industriels, met ainsi sa stratégie d’industrie 4.0 automatisée et digitalisée au service de Mobilize.

Le choix de ce partenaire s’inscrit dans la volonté de Renault Group de contribuer à la relocalisation de la filière électronique en France. Par ailleurs, l’usine bénéficie d’un tissu de fournisseurs locaux qui réduit l’impact carbone de la chaîne d’approvisionnement.

La borne de recharge Mobilize PowerBox sera commercialisée prochainement dans le réseau Renault pour tous les véhicules électriques des marques de Renault Group, à commencer par Renault 5 E-Tech electric bien sûr. Le réseau Renault, véritable « guichet unique », permet au client de commander son véhicule et sa borne en même temps. La Mobilize PowerBox sera ainsi installée et prête à être utilisée dès la livraison du véhicule.

La marque de Mobilize dédiée aux solutions de recharge, Mobilize Power Solutions, s’occupe de la mise en place de la Mobilize PowerBox. Son expertise est particulièrement précieuse pour accompagner les clients professionnels, que ce soit pour évaluer au mieux les besoins du ou des usagers, installer la version de borne adéquate, et suivre son exploitation.